“春天飞来白鹇鸟,白鹇鸟把红米的种子撒在梯田上,秧姑娘就出生了……”

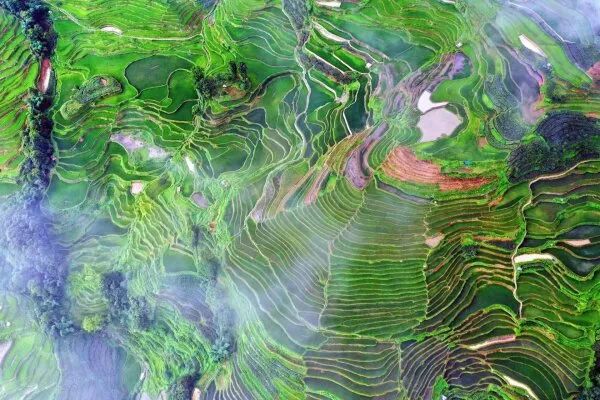

悠扬的古歌回荡在层层梯田间,皎皎日光下,梯田闪烁着金光,勤劳的哈尼族群众不负春光抢农时。这个拥有1300多年历史的农耕文明奇观已悄然换上了“春装”,一展生态之美、发展之美。

碧绿的哈尼梯田

“农耕文化是我国农业的宝贵财富,是中华文化的重要组成部分,不仅不能丢,而且要不断发扬光大。”习近平总书记长期以来高度关注关心红河哈尼梯田,先后出席哈尼梯田有关重要活动,并多次对保护好哈尼梯田作出重要指示。

在习近平生态文明思想指引下,红河州着力将哈尼梯田世界文化遗产区打造成为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地样板,让千年文化遗产更好地“活”在当下,努力写好哈尼梯田与各族群众和谐共生、增收致富、团结进步的新答卷。

保护优先 齐心共守梯田千年青绿

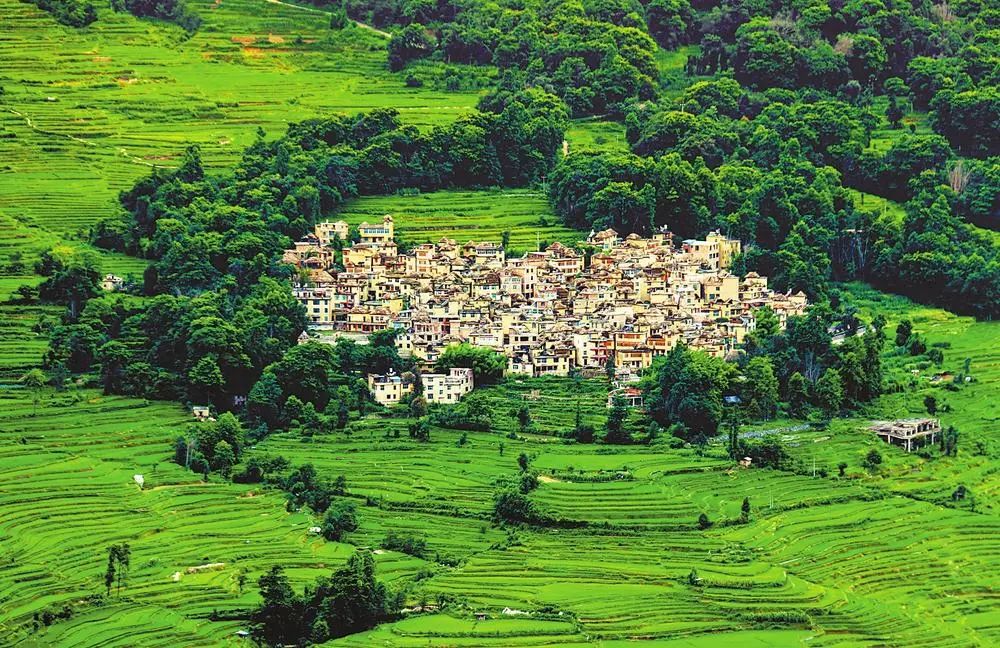

在哈尼族群众居住的地方,都有茂密的森林,森林下方是村寨,村寨下方是梯田,源源不断的水流穿过村寨和梯田,汇向谷底的河流,这一结构被生态学家赞誉为“四素同构”,它是人与自然高度协调、可持续发展的良性循环生态系统。

梯田与村寨 刘建华 摄

哈尼人传承的“天人合一”理念与现代的“生态平衡”“可持续发展”等理念不谋而合。

“有林才有水,有水才有田,有田才有人。”元阳县民族文化学者马智强说,传承与保护在元阳延续了1000多年,形成了一套完整的生态文明制度体系,哈尼人将林木细分为神树林、村寨林和水源林,决不允许破坏,一旦有人违规,便严厉惩罚。

梯田中的箐口村

多年来,红河州构建权责一致、监督有力的保护管理机构体系,聚焦遗产要素保护、非遗保护传承、生产方式发展、农民增收致富4个重点,实施旱化梯田修复、田间道路修建、灌溉沟渠修缮、传统民居保护等7类项目,实行梯田全要素保护,建立长效机制挂牌保护传统村落,沿用“赶沟人”“木刻分水”等传统水资源管理制度,全力守护好千年梯田的良田沃土、绿水青山、农耕文化和哈尼家园。

发展优化 打造群众增收“金饭碗”

近年来,红河州深入践行绿水青山就是金山银山理念,积极探索哈尼梯田保护与发展协同共生的新路径,让当地群众守着梯田就能过上好日子。

游客体验长街宴 尚秋媛 摄

白小林是元阳县新街镇麻栗寨村委会倮马点村村民,2016年,在外务工的他回到家乡,并在家门口当起了导游。结合梯田农耕文化,白小林相继推出生态游、体验游、亲子游、互动游等新兴旅游项目,并成立旅游工作室,成为梯田旅游业的“新农人”。

收获梯田鱼 佟忠义 摄

“我们要保护好老祖宗留下来的梯田,也要让绿水青山转化为金山银山,让村民增收致富。”在白小林的带动下,6名当地大学生加入他的团队。今年春节至今,白小林创收20余万元,其工作室营业额达80万元左右,带动周边200余名群众实现就业。

春日梯田 张朝福 摄

夏日梯田 张朝福 摄

秋日梯田 张朝福 摄

冬日梯田 张朝福 摄

红河州持续开展遗产区国家5A级旅游景区和民族团结进步示范州创建,抓实乡村旅游助力乡村振兴,不断丰富哈尼梯田旅游新业态、新模式。如今,赏梯田景、住蘑菇房、捕梯田鱼、吃农家饭成为哈尼梯田的旅游新风尚。

夕阳余晖下的阿者科 甘与汇 摄

夕阳余晖下的阿者科 甘与汇 摄

阿者科村第九次乡村旅游发展分红 图片来源于元阳县融媒体中心

好生态打开了发展的新天地,梯田的绿水青山成了村民的“金饭碗”。2013年以来,元阳哈尼梯田景区共发展乡村客栈266家,带动就业1.5万余人,实现旅游总收入44.8亿元。截至目前,该县共推广“稻鱼鸭”综合种养19.58万亩,每亩综合收益均达5590元,受益农户50446户。

守正创新 传承农耕文化根脉

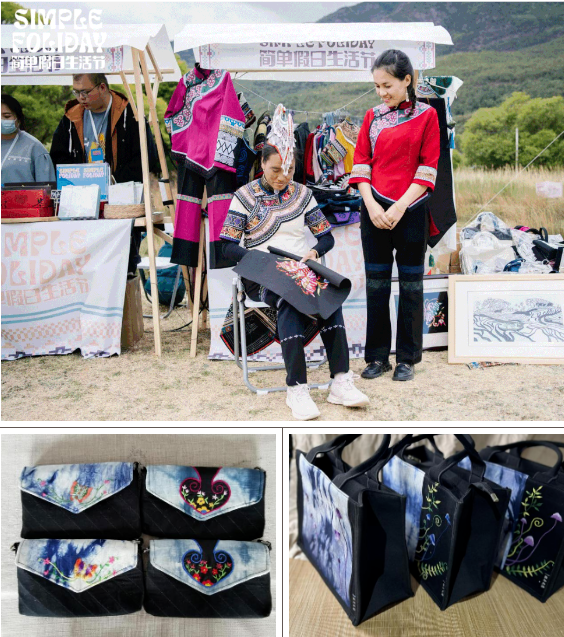

攀枝花乡猛弄民绣 图片来源于元阳县融媒体中心

攀枝花乡猛弄民绣 卢芬 摄

“这门技艺不能断。”多年来,彝族刺绣州级代表性传承人李世芬广收徒弟,悉心培养了多名传承人,她表示,通过宣传带动,村里的很多妇女加入非遗工坊,共同传承、守护非遗文化。大家还不断创新,衍生出抱枕、公文包、钱包等多种产品,让非遗走进生活。

“不能名为搞现代化,就把老祖宗的好东西弄丢了!”2013年12月,习近平总书记在中央农村工作会议上的殷殷嘱托成为红河州不断加大非物质文化遗产保护工作力度的强大动力。

丰收 甘与汇 摄

稻香鱼肥 甘与汇 摄

既要守好哈尼梯田的“根”,也要留住哈尼梯田的“魂”。红河州将哈尼梯田自然景观与农耕优秀文化协同保护,一方面,实施“哈尼古歌传承三年行动计划”,开展哈尼古歌传承传唱展演活动,组建传习馆和传承文艺队,奖补扶持农村优秀文艺队和民间巧匠,推动《哈尼古歌》走出红河,在意大利米兰世博会上精彩亮相;另一方面,拍摄制作《人类的记忆——中国的世界遗产》等纪录片并在央视播出,编撰出版《中国哈尼梯田文化史》《哈尼族传统节庆》等梯田文化书籍,在北京举办哈尼梯田申遗成功十周年宣介活动,向全国、全世界展示梯田之美。

哈尼梯田世界文化遗产文化展示暨“云尚哈尼”民族文化时尚秀

红河州还开展“最美护田人”学习宣传、“火塘夜话”和非物质文化遗产进校园、进社区、进集镇等系列活动,举办中国农民丰收节、“开秧门”等实景农耕活动,保护传承农耕文化,讲好红河哈尼梯田优秀传统文化故事。

共建共享 同出保护治理一份力

2018年6月,老虎嘴梯田片区观景台右下方发生山体滑坡,梯田受到不同程度损坏。为恢复梯田生态,攀枝花乡勐品村党总支书记卢文静组织村民采用“三犁三耙”传统农耕技艺,对梯田进行修复。在大家的共同努力下,破损的老虎嘴梯田得到恢复,在阳光的照射下波光粼粼,重现昔日神采。

红河哈尼梯田

“保护梯田需要大家共同出力。”卢文静表示,“正是村‘两委’、党员干部、驻村工作队队员以及当地村民共同参与,才能完成老虎嘴梯田的修复。”

近年来,红河州持续加强基层组织建设,推动党的基层组织有效嵌入农村各类组织,引领遗产区内的村民小组和村民完善村规民约、整治人居环境、发展壮大产业,协同做好哈尼梯田保护和利用工作。同时,推动保护立法,完善相关法规,健全管护措施,依法依规推进哈尼梯田保护与发展。持续加强法治宣传教育,引导当地干部群众深化对哈尼梯田保护管理条例的认识,增强主人翁意识,促进哈尼梯田治理和谐有序。

除了着力完善自治、法治体系外,红河州还加强德治建设,深入挖掘优秀传统思想观念、人文精神、道德规范,以社会主义核心价值观培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,有效激发全社会共同呵护生态环境的内生动力。

大地为底,梯田为墨

千年来

哈尼族群众生生不息地

“雕刻”山水田园风光画

守护着良田沃土和绿水青山

沿着一代代哈尼人的足迹

红河州打破

当地群众“守着宝贝过穷日子”的困境

走出了

在活态保护利用中守护哈尼梯田

的可持续发展之路

千年哈尼梯田正不断奏响时代新韵

记者:尚秋媛

未署名图片来源于红河州融媒体中心资料库

责编:李芳 王静旎 文娟

红河州融媒体中心

法律顾问:云南亚尊律师事务所

律师:杨煜峰 13808775963

地址:云南省红河州蒙自市朝阳路新视界小区

声明:转载请注明来源于云南红河发布(hhrb_hh)!